Propos recueillis par Jean-Claude Mairal, co-président de I-Dialogos.

Depuis 35 ans Agora Francophone Internationale dont Arnaud Galy est le rédacteur en chef de sa lettre régulière « Agora Francophone qui rayonne sur les 5 continents, avec des contributeurs : universitaires, journalistes, représentants de la société civile, en ayant une attention particulière de portée aux jeunes journalistes : contributions, rencontres, formations, partenariats. Son action vise à rendre pleinement compte de la permanence et de la richesse du lien francophone ainsi que de la vitalité de tous ses acteurs à travers le monde. Par son information et les mises en réseaux qu’elle favorise, l’AFI promeut les idées de diversité culturelle et de pluralisme francophone.

35 ans de bons et loyaux services en F(f)rancophonie

Arnaud Galy, vous êtes rédacteur en chef de Agora francophone. Quel beau titre! Présentez-nous votre association, sa genèse et ses objectifs ?

L'association est née en 1989 suite à la visite du Secrétaire d’État à la francophonie, français, Alain Decaux à l'université Laval à Québec. Une idée lancée à un couple d'enseignants Françoise et Michel Tétu que ces derniers ont attrapé au vol. Déjà, à cette époque, les francophones ressentaient le besoin de se retrouver dans un média qui les relierait, les informerait. Le couple Tétu a mobilisé son réseau de collègues aux quatre coins de la francophonie et des journalistes liés à Laval.

Un autre réseau s'est impliqué dans la vie de la revue, celui de l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ Lille) dont les directeurs sont par principe les présidents de l'association. Pendant presque trente ans nous avons édité une revue papier annuelle qui rendaient compte des diversités des francophonies sur le plan politique, économique, culturel...

L'expérience du papier s'est terminée en 2019. Envoyer 1 kilogramme de papier au Vanuatu, au Sénégal ou au Québec n'était plus compatible avec l'époque ! C'est pourquoi depuis 2014, nous avons mis en ligne www.agora-francophone.org. Avec des moyens différents et une diffusion plus grande nous continuons à tisser des liens et à donner de la matière à réflexion ou à divertissement à nos lecteurs réguliers et à celles et ceux qui nous visitent suite à une recherche sur un moteur du même nom.

Tunisie, dans la médina de Tunis, au plus près des gamins et des habitants. © Agora francophone

Vous êtes ce que l’on appelle, un militant de la Francophonie. Quand on vous connaît on peut affirmer sans risque de se tromper que vous avez celle-ci chevillée au cœur. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous passionner ainsi pour la francophonie ?

Avant de vous répondre, je voudrais appuyer sur un de mes « dada », certains disent une obsession. Sauf lorsque j'écris au sujet de l'Organisation Internationale de la Francophonie, je suis hyper sensible à l'utilisation du « f » ou du « F », souvent quand je veux élargir mon propos, j'écris « (F)f ».

Cette obsession s'accompagne également de la volonté de toujours avoir une pensée pour les francophiles, je pense que ces personnes qui n'ont pas appris la langue mais qui ont l'amour pour les cultures francophones méritent toute notre attention car ils contribuent à leurs rayonnements.

Si j'ai souhaité vous répondre par cette pirouette c'est parce que j'ai longtemps travaillé dans des pays pas particulièrement francophones, comme la Finlande, la Pologne, l'Ukraine ou la Russie. Partout j'y ai rencontré des personnes qui parlaient français, comme les professeurs, des artistes ou des étudiants mais j'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui ne disait, qui ne faisaient que baragouiner le français mais chantaient Piaf, avaient une profonde connaissance de la littérature, de l'histoire et du savoir vivre français.

Pour eux, l'idée francophone se réduit à la France mais la sincérité est complète. Je me suis alors rendu compte de l'incroyable séduction que la langue française opère sur un vaste monde.

Cette expérience date de la fin des années 80, des 90 et 2000. Depuis, les opportunités professionnelles m'ont rapproché du monde francophone et peu à peu, j'ai senti que je devais orienter mes activités vers les expressions de la diversité du « en français ».

J'ai alors eu la chance de séjourner à de nombreuses reprises en Tunisie, au Maroc, au Mali ou au Sénégal. Puis j'ai créé avec des amis un site internet qui mélangeait reportages et traductions du français vers plusieurs langues, jusqu'à 9. Cette expérience chaotique s'est arrêtée en 2014 quand l'équipe d'Agora francophone, par l'intermédiaire de Loïc Hervouet, un des fondateurs et ancien directeur général de l'ESJ Lille, est venu me proposer de les rejoindre. Depuis, je suis immergé dans la (F)francophonie...

Togo, dans un Centre de Lecture et Activités Culturelles (CLAC / OIF). © Agora francophone

Malheureusement tout le monde n’a pas cette flamme. Vous partagerez certainement les propos de Yves Bigot, président de la fondation des Alliances françaises qui a écrit, dans un hors-série de L’Eléphant, « La France est le seul pays qui ne s’intéresse pas à la francophonie », ce qui fait que les Français « ne mesurent pas combien la Francophonie et la langue française sont notre force. » Pour lui, et nous y adhérons complètement, « La conscience de la force de la francophonie est notre avenir. » Et il ajoute : « Pour la nouvelle génération, la Francophonie représente un avenir culturel et géopolitique, et un futur économique crucial. »

Bien entendu, j'éprouve le même sentiment qu'Yves Bigot. La (F)francophonie n'est pas une affaire française. Dans la rue parisienne, bordelaise ou d'un village des Hautes Alpes, poser une question sur la (F)francophonie fera un bide retentissant.

Et les quelques personnes qui oseront répondre parleront de la grandeur ou de l'impact de la France et non de la F(f)rancophonie.

Même dans les milieux dits autorisés – comme les appelait Coluche – il n'est pas rare d'entendre des discours sur une soi-disant (F)rancophonie où le F et le f sont aisément confondus, où la France est la seule référence et où par conséquent les Québécois, les Sénégalais, les Cambodgiens ou les Wallons sont quantité négligeable. Or ni la (F)francophonie ni la langue française n'appartiennent à la France en exclusivité. Ce qui reste malheureusement en travers de la gorge de beaucoup.

Pour revenir à votre question, il me semble que nous ferons face à cette absence de la notion francophone dans la société française tant qu'elle ne sera pas enseignée, médiatisée et clarifiée.

Si je reviens à mon exemple du « micro-trottoir » dans la rue, demandez aux passants lambda lequel regarde TV5, qui écoute RFI, ou qui s'est intéressé au Sommet de la Francophonie qui s'est tenu à Paris en octobre dernier... vous serez vite renseigné sur le manque de vivacité de la (F)francophonie en France ! Pourtant, combien de millions d'habitants sont directement concernés !

https://www.agora-francophone.org/

Pourtant en 15 ans les rapports (Attali, Pouria Amirshahi, CESE, etc) et les déclarations (Président Macron) sur la Francophonie et la langue française se sont succédés et rien ne semble avoir bougé. Christian Philipp qui a été le représentant du Président Sarkozy pour la Francophonie, nous a déclaré dans un entretien récent, "J’ai été fortement déçu par l’exercice des fonctions de Représentant personnel et c’est pourquoi au bout de 18 mois j’ai demandé à reprendre un poste de Recteur. Le Président Sarkozy était je pense convaincu de ce que la Francophonie pouvait apporter, mais il n’avait pas le temps de s’investir (crise financière de 2008). La cellule diplomatique de l’Élysée comme le Quai d’Orsay ne manifestaient aucun intérêt pour la Francophonie, exception faite du Bureau des affaires francophones (on voit bien avec un simple Bureau que la francophonie n’est pas une priorité !)."

Je ne mets pas en doute les bonnes intentions, voir la sincérité, des uns et des autres mais chacun se heurte au fait que concrètement la thématique francophone n'appartient ni à l'éducation ni à l'ADN des Français.

Les engagés en (F)francophonie sont ultra minoritaires et « cerise sur le gâteau » ils sont aussi engagés dans des chapelles. Le collectif n'est pas au rendez-vous. Les associations sont en compétition pour l'obtention des maigres subventions publiques ou institutionnelles.

Il est très difficile de mener des actions coordonnées, ayant un état d'esprit commun. Entre une association qui lutte pour que la langue française reste pure... et dure et une qui ne jure que par la coopération Nord Sud, les chemins sont parallèles et ne se croisent pas facilement, voir jamais.

La promotion de la (F)rancophonie ne passera que par une prise de conscience que la langue française est un merveilleux passeport pour s'ouvrir au monde culturellement, économiquement et s'impliquer dans les grands enjeux du siècle et pas un combat quotidien pour alimenter l'esprit de conquête ou de reconquête !

Malheureusement, une notion comme la (F)francophonie ne devrait pas être laissée au seules mains des acteurs politiques. Ces derniers ont leur rôle à jouer mais surtout ils doivent permettre à ceux du terrain de s'exprimer.

Comment ne pas citer Walles Kotra, originaire de l’île de Tiga en Nouvelle-Calédonie, qui a été directeur exécutif chargé de l’Outre-mer au sein du groupe France-Télévisions et qui parle de la France comme d’un « Pays-Monde » qui pourtant se « refuse de se penser en archipel mondial pour continuer à n'être qu'un Hexagone rabougri, incapable d'assumer sa géographie éclatée et ses champs culturels multiples". Il parle des territoires ultra-marins, mais on peut y ajouter également la francophonie. C'est un jugement implacable? Avec les Outre-Mer, son réseau des Alliances françaises et instituts culturels, ses médias (RFI, TV5 Monde, France 24) et ses liens avec les espaces et territoires francophones, la France a pourtant de formidables atouts pour rayonner et est un véritable Pays Monde. Mais un pays Monde que l’on laisse en déshérence.

Je crains que la diversité des francophonies, comme celle des Outre-mer, ne soit pas dans le sens de l'histoire ni dans celle du temps. Le mot « rabougri » qu'utilise Walles Kotra ressemble à celui que j'utilise dans le même cas, le mien est « étriqué » !

Nous, les Français, sommes collectivement incapables de nous penser en terme de lien, de cohérence et de nous projeter vers un commun avec la Méditerranée, l'Afrique et le lointain. Il faut dire que le passé colonial nous colle au doigt comme le sparadrap du capitaine Haddock.

De notre côté, entre les nostalgiques, les amnésiques et les crétins pathologiques plus personne ne peut parler de relations Nord Sud ou avec les Outre-mer sans faire intervenir, même inconsciemment, dans son discours les horreurs de l'Histoire.

Et comme, l'interlocuteur a lui aussi, la même petite flamme rebelle qui s'illumine dans son cerveau, tout le monde marche sur des œufs ou pire s'étripe !

Et comme l'époque est au manque de nuances, à la polémique facile et systématique sur les réseaux dits-sociaux et à l'infox à gogo, une discussion franche et constructive est de moins en moins facile.

Et puis, soyons honnêtes, les vagues populistes, radicales, communautaristes qui recouvrent l'Europe et l'Amérique Nord, ne favorisent pas le dialogue entre les uns et les autres.

Oui, tout cela nous rend rabougris, étriqué. Pourtant, quand le dialogue est noué, quand le respect de chacun est assuré et que chacun est convaincu que l'autre peut lui apporter « quelque chose », quel bonheur d'être en visio avec le monde francophone... Version plus écologique que l'avion !

Comment faire que les citoyens, les collectivités, les associations et les entreprises françaises s’emparent et fassent leur, la Francophonie?

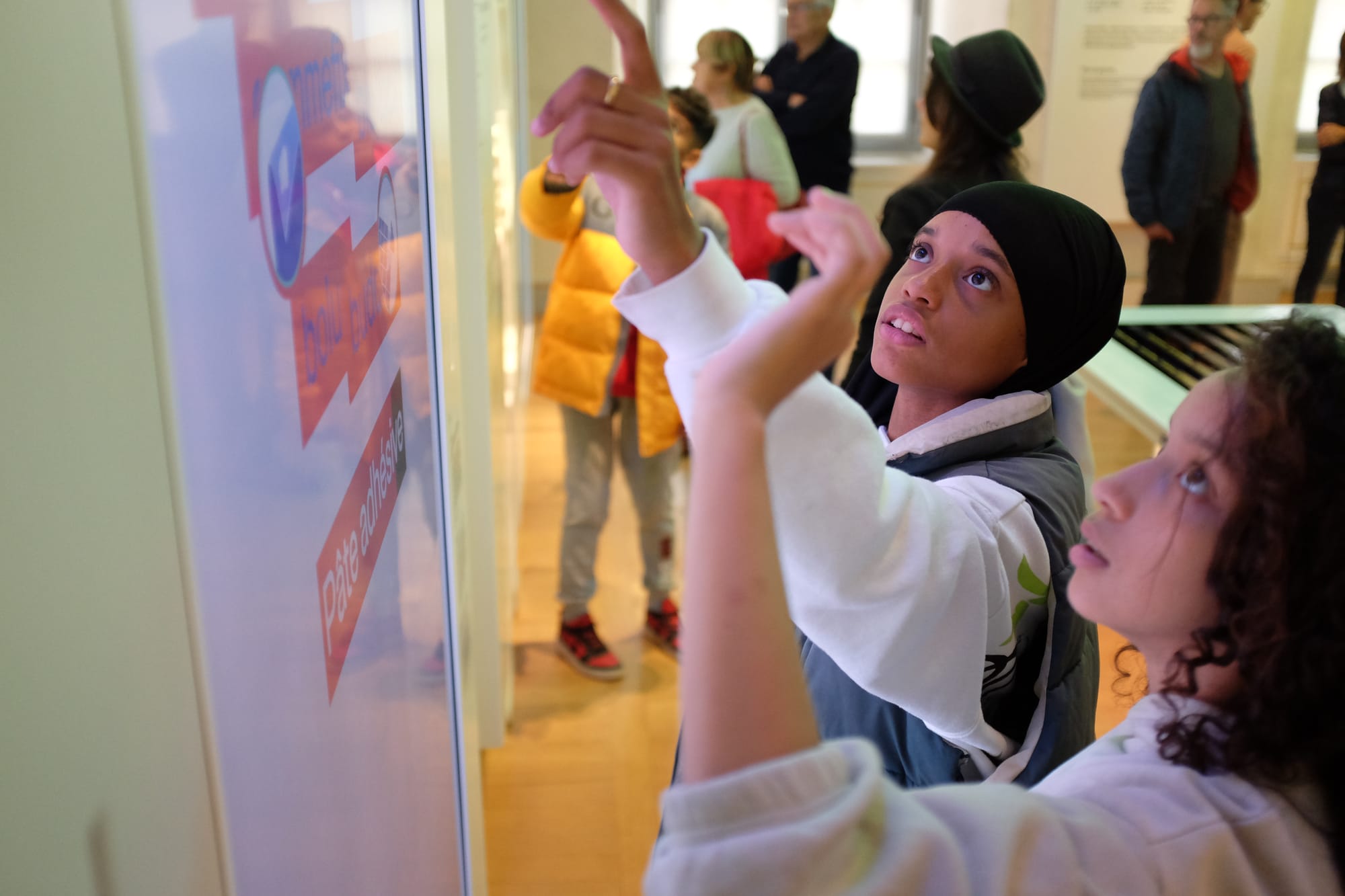

Il faut, pardon je parle comme un livre, que la (F)rancophonie soit concrète, plaisante, partagée. Je pense à cette initiative d'une association d'Angoulême, « les Balcons de la francophonie » qui a organisé pour un groupe de jeunes adolescents qu'on appelle « des quartiers », une visite de la Cité Internationale de la Langue Française à Villers-Cotterêts.

Tout d'un coup, les gamins ont expérimenté ce qu'est le métissage des langues, ce que la langue maternelle de leurs grands-parents a apporté au français de tous les jours. Ils se sont amusés avec les mots, se sont marrés des expressions utilisées par les francophones d'ailleurs et sont repartis joyeux.

Les écoles, les associations, les centres sociaux ont intérêt à jouer avec la diversité culturelle de leurs jeunes. Sur quel ton faut-il chanter que la diversité est une richesse ?

A manipuler avec des gants blancs, certes, mais une richesse. La (F)francophonie est partout, transversale et universelle. Sans arrogance, surtout. Mais partout. Quand les gamins l'auront adopté, ils s'en serviront dans leur vie de famille, leur travail et leur loisirs associatifs.

Aujourd'hui, des territoires comme le vôtre Jean Claude Mairal, l'Allier, sont en pointe pour faire vivre la (F)francophonie mais dans combien de villes ou de départements français, les élus la voit comme désuète et poussiéreuse. Si, au moins, ils savaient ce que c'est...

La francophonie n’est-elle pas une autre voie pour accéder au Monde ? Et cela ne rejoint-il pas les propos de Gilles Vigneault pour qui « La francophonie, c’est un vaste pays, sans frontières. C’est celui de la langue française. C’est le pays de l’intérieur. C’est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de vous. » ?

J'aimerais tant avoir la candeur joyeuse de Gilles Vigneault, question de génération, qui sait, j'ai plus de doutes, plus Cowboy Fringants ! Plus sérieusement, je pense que nous, les francophones engagés, aimerions que le grand Gilles ait raison.

Mais que dire face à ce ce rouleau compresseur de la langue anglaise, ou plutôt de « l'anglais de cuisine » qui façonne le monde ?

Et, je ne suis absolument pas anglophobe comme il est parfois de bon ton d'être dans le milieu francophone. Mais la dérive idéologique américaine, par exemple, ne peut que nous interroger, voire nous effrayer ces derniers temps. Alors oui, les langues françaises et les langues vernaculaires parlées dans les zones qui se revendiquent francophones sont autant d'horizons sableux ou glacés, rudes ou pacifiques, fantasmés ou concrets.

Qui refuserait de jouer les Niels Holgerson et voyageait à dos de grue de St-Pierre et Miquelon à Papeete. Pas moi. Il faut toutefois reconnaître que notre espace francophone n'est pas un havre de paix et les nouveaux colonisateurs de l'Afrique qu'ils soient russes ou chinois ne sont pas prêts d'apaiser le continent.

La liste des « néo » n'est pas exhaustive, malheureusement. Tout ça pour dire que le pays « de l'intérieur... spirituel... moral... » est en fait un pays de luttes fratricides, garni d'autocrates et de corrupteurs dans lequel des peuples en attente d'émancipation poireautent depuis des lustres. Je n'aurais pas la prétention de connaître les moyens de réparer ce cirque tragique mais ce dont je suis certain c'est que la formation et la reconnaissance financière des enseignants de français, FLE ou non est une priorité.

Ils sont les éclaireurs, les fondateurs de toutes les actions suivantes. Ils sont ceux qui façonnent un état d'esprit francophone, un moyen d'expression commun, une culture générale commune.

Et si, à titre personnel, je crois en cette aventure francophone c'est parce que j'ai l'impression, j'espère ne pas avoir été berné, que la (F)francophonie ne méprise pas les langues des peuples, les spécificités et les singularités.

Rêvons un peu... de territoires, pays ou régions où une langue commune serait épaulée par une ou des langues nationales...

Pour poursuivre notre réflexion. Selon les espaces géographiques et les cultures, les spiritualités et l’Histoire propre à chacun d’eux, on a une vision et une conception de la francophonie et de la langue française, différentes, selon que l’on se trouve en Afrique de l’Ouest victime de la colonisation française, au Moyen Orient, en Asie, en Europe ou aux Amériques. On peut donc parler des francophonies ? C’est ce que souhaite mettre en valeur le réseau international des Maisons des francophonies.

Parler de « la » francophonie en 2025 n'a pas de sens. Les francophones sont multiples et si il est important qu'ils se connaissent, se respectent et parfois s'apprivoisent, il serait vain de vouloir les uniformiser. Les MacDonaldiser. N'est-il pas excitant de voir se tisser des liens culturels ou économiques entre des francophones géographiquement diamétralement opposés ?

Un exemple me vient à l'esprit : pour des Français amoureux de la mode et du chic, il est enthousiasmant de voir le travail que les tisserands, les designers et l'industrie du textile au Mali réalisent depuis quelques années.

Permettez-moi de saluer le travail d'un confrère de la RTM, Omar Cheik Sangare, qui parmi d'autres, se donne comme un fou pour faire émerger une reconnaissance de cette « industrie artisanale ».

Un défilé de vêtements maliens aurait sa place dans toutes les « semaines de la mode » parisiennes ou romaines. La confrontation politique et diplomatique qui oppose les deux états ne doit pas occulter le magnifique échange que cette activité pourrait occasionner.

D'autant plus magnifique que ce sont des francophones différents ! Et heureusement. Luttons pour une certaine égalité des droits mais surtout pas pour une uniformisation. Les francophonies ont l'avenir devant elles si nous surmontons les querelles, les ressentiments et les ingérences.

Le réseau des Maisons de la francophonie a raison d’œuvrer en ce sens, comme le font les réseaux de Chambres de Commerces et d'Industries, les associations œuvrant dans les domaines de la santé, l'urbanisme, l'environnement, l'éducation ou, soyons confraternels, le journalisme comme l'Union de la Presse Francophone...

France, Villers-Cotterêts, pendant la visite de la Cité Internationale de la Langue Française. © Agora francophone

Revenons à Agora Francophone. Vous êtes beaucoup tourné vers la jeunesse avec beaucoup d’initiatives. Comment les jeunes voient-ils la francophonie et ses liens avec la France et les autres territoires et espaces francophones sur la planète ?

Difficile de parler au nom de la jeunesse ! Mon sentiment est une crainte. Une de plus direz-vous. La crainte que la langue française devienne peu à peu une langue élitiste. Quand on voit comment elle régresse dans des pays où elle fut puissante, comme la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, sans parler de l'Asie du Sud Est.

Croisons les doigts pour que le prochain Sommet de la Francophonie au Cambodge donne l'occasion de multiplier les initiatives de réveil !

Avant d'être plus optimiste, je me souviens d'une soirée passée à l'Institut français de Rabat, une présentation d'un livre d'architecture, écrit par des chercheurs francophones, au public de l'IF réuni dans la médiathèque... tout s'est déroulé en anglais sous prétexte que les uns préféraient l'anglais et que les autres pensaient que le globish universalise le discours.

Pourquoi cette crainte de l'élitisme ? Parce qu'un romancier, valable au féminin bien entendu, de Dakar, de Conakry ou Marrakech écrira en français sous peine de voir sa diffusion réduite et dans l'espoir que les machines à éditer française, wallone ou québécoise le ou la repèrent.

Les grandes voix africaines, même les plus critiques sur la période coloniale ou sur la Françafrique, s'expriment en français.

Les artistes aussi, pour la plupart. Si cela enrichit les francophonies, ce qui me ravit, cela creuse un fossé avec le monde rural, les déshérités et les écoliers des systèmes scolaires démunis. Bien que ne pouvant parler au nom de « la » jeunesse, je constate qu'il est un fait indéniable que les jeunes que je côtoie par l'intermédiaire d'Agora font partie des engagés, éduqués et parfois des courageux !

Se dire francophone, travailler en français et garder des relations suivies avec la France n'est pas chose facile pour un Sahélien. Si cette fracture n'est pas réduite au plus vite, elle touchera la société, le système scolaire, l'expression artistique.. paradoxalement, peut-être s'exprimera-t-elle en français ! Je ne me vois pas parler à la place des Québécois ou des Wallons, ni même des Suisses mais j'imagine que les relation Nord Sud sont plus simples pour eux que pour les Français. Tant mieux, qu'ils en profitent ! Quant à nous, faisons le dos rond, profitons des crises financières et diplomatiques pour faire marcher nos méninges et réinventer un mécanisme satisfaisant pour tous.

Maroc, Rabat, pendant le festival Visa for Music, une formation aux métiers du son par l'ingé-son Saintrick Maytoukou. © Agora francophone

Agora Francophone est de notre point de vue un formidable outil de connaissance et de promotion de la Francophonie, rayonnant sur de nombreux pays. Et pourtant vous connaissez actuellement d’importantes difficultés.

Oui, il est vrai que nous manquons d'un soutien clair, net et continu. Soutien financier, bien entendu. Pourtant, nous pourrions être le relais de l'action des « autres ». Être une vraie chambre d'échos, un lieu d'expressions et de débats. Nous le sommes déjà, à notre mesure, mais nous faiblissons.

Comment aider à faire vivre Agora Francophone, pour qu’il continue à rayonner ?

En nous lisant ! En vous abonnant à notre infolettre, en contribuant par des articles ou billets. Et, pardonnez mon humour un brin crispé, en nous présentant un riche tonton ou le patron d'une fondation qui croit en la (F)francophonie !

Pour conclure notre entretien, ne serait-il pas temps de changer de logiciel concernant la Francophonie, de donner un nouvel élan à celle-ci pour construire avec les peuples et les territoires, une francophonie du 21ème siècle ?

Je ne peux dire mieux ! Les peuples et les territoires, quelle belle devise cela serait. A la jeunesse de prendre le bâton que nous laissons avec espoir !

Propos recueillis par Jean-Claude Mairal