Les anglicismes sont désormais omniprésents en France. Ils stupéfient non seulement nombre d’étrangers venus visiter le pays, mais aussi celles et ceux qui, dans l’espace francophone - notamment en Afrique, mais pas seulement, là où ils sont les plus nombreux - pratiquent largement la langue française et s’interrogent : comment les Français peuvent-ils, eux-mêmes, s’en détourner à ce point ? Beaucoup regardent avec sidération cette dérive linguistique que les Français semblent accepter, sans en percevoir le coté ringard, et même parfois ridicule.

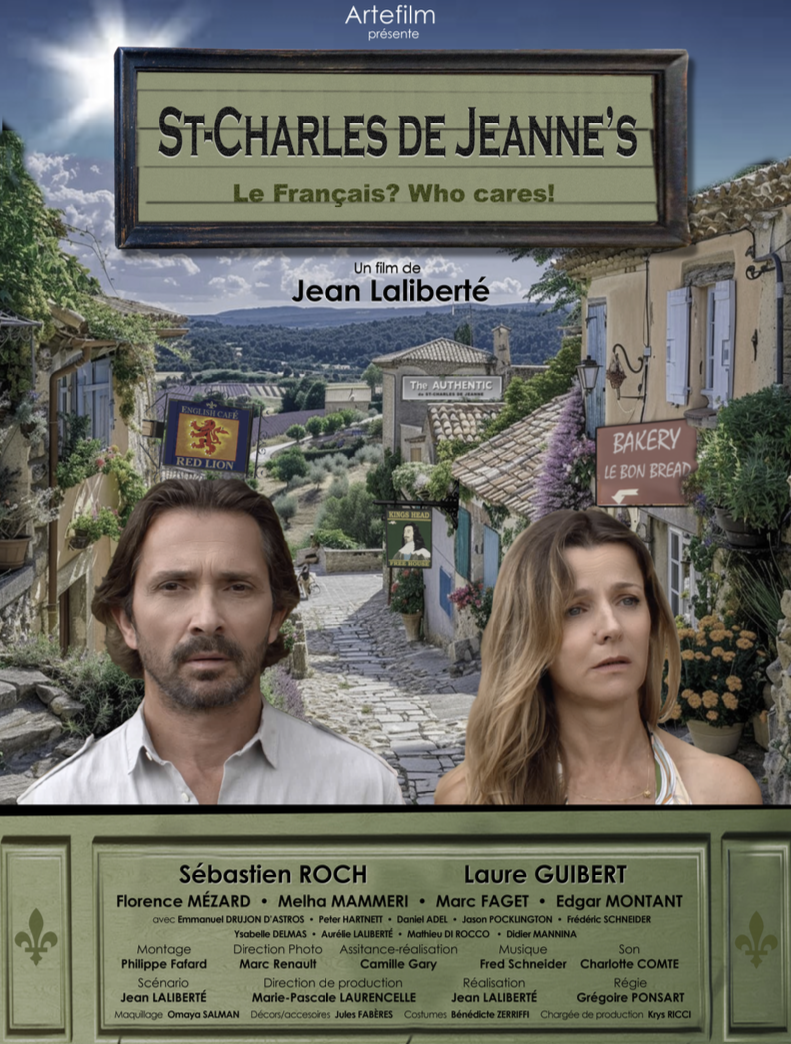

Le réalisateur québécois Jean Laliberté a choisi d’en faire le sujet de son nouveau film ST-CHARLES DE JEANNE'S

Il y pose un regard à la fois amusé et critique sur cet usage envahissant du franglais dans toutes les sphères de la société française. Les Français seraient-ils en train de vendre leur âme linguistique sur l’autel de la modernité ? Beaucoup, pour l’instant, préfèrent en rire… Jean Laliberté aussi.

Après des études de cinéma à Montréal et à Rome, Jean Laliberté, qui est de nationalité canadienne (Québec), a réalisé, pendant plusieurs années, variétés, documentaires et séries fictions pour les télévisions québécoise et française, notamment les séries Origines, LMA, Lac Vert et Ecce Omo. Il a également travaillé comme acteur et réalisé quelques mises en scène de théâtre. Comme acteur, il a joué dans la pièce Come tumi vuoi dirigée par le légendaire Giorgio Strehler au Piccolo Teatro de Milan. Il travaille actuellement à l’écriture et à la préparation de long-métrages. St-Charles de Jeanne’s est son troisième court-métrage.

Propos recueillis par Pierrick Hamon

I-Dialogos : Jean Laliberté, merci de nous accorder cet entretien, à l’occasion de votre séjours en France, sur un un constat qui semble largement négligé dans les grands médias français. Cela peut-il avoir des conséquences au plan géopolitique ? Vous aviez indiqué votre intérêt, comme canadien francophone, comme québécois, pour cette dimension géopolitique.

Jean Laliberté : Maintenant je suis 2 à 3 mois par an à Montréal. Le reste de l'année je suis en France, à Paris ou dans le sud. Je trouve tout à fait pertinent de s’intéresser à la géopolitique et à l’évolution de la société. Pour moi, c’est un véritable intérêt. Le monde se complexifie et les paradigmes changent. Il faut être à l’écoute et surtout tenter de porter un regard sur le monde et la société avec un peu de recul. Je constate que l’actualité est plutôt mal vulgarisée avec des discours souvent répétitifs et sclérosés, basés sur des anciens modèles alors que la société change et évolue très rapidement. Les nouvelles technologies nous forcent à revoir notre vision de la société sur tous les plans.

I-Dialogos : Quel est le déclic qui vous a conduit à réaliser ce film ?

Jean Laliberté : J’ai grandi dans un contexte anglo-saxon : le contexte du Canada où les Canadiens français et les québécois doivent défendre leur langue, défendre leur culture, défendre leur façon de voir la vie et d'appréhender le monde. Nous sommes en effet et depuis longtemps colonisés par la majorité anglo-saxonne du Canada, mais aussi influencé par le puissant voisin du sud. Alors il s’agit d’une lutte quotidienne pour arriver à préserver ce que nous sommes fondamentalement.

Quand on vient en France, on espère bien entendu trouver une complicité avec une culture solide, une culture fière de l’être et qui rayonne dans le monde. Mais on se rend rapidement compte qu’il y a une espèce de laxisme par rapport à la protection de la langue et la culture, avec une ouverture, à mon sens, démesurée à la culture anglo-saxonne accompagnée, en même temps, d’une espèce de gêne étonnante, une sorte de honte de ce qui vient de la France.

Les enseignes de boutiques, la publicité, les slogans, les marques, les communications officielles, la musique et même le cinéma s’expriment de plus en plus en anglais.

C’est cette forme de rejet de ce qui est culturellement français que j’évoque dans mon film. En France, il y a un regard très dur envers soi-même. C'est comme un malaise par rapport à notre identité et par rapport à ce qu’on est comme peuple, comme culture, comme si ce qui est français est soudainement devenu un peu ringard.

Avec ce rejet, la France amorce une certaine annihilation de sa propre culture. Vu de l’extérieur, comme Canadien, et j’imagine comme Camerounais ou même comme Marocain, c’est assez étonnant. On s'intéresse et on affectionne cette langue et cette culture alors même que la France, le porte-étendard de la culture francophone, semble la rejeter en partie. On comprend mal cet engouement pour une culture mondialisée anglo-saxonne alors que la France n’a pas à avoir honte de ce qu’elle propose. La culture française est une alternative riche et originale qui fait encore un peu rêver le monde.

La France est pourtant le pays le plus visité au monde. Je trouve dommage que le premier effort pour accueillir les visiteurs est d’angliciser toute la communication. Ce serait pourtant l’occasion, pour ces étrangers, d'appréhender la langue d’ici, de se familiariser avec elle, d’assimiler quelques expressions, et ainsi de mieux saisir la culture, la musique, la pensée et la vision française du monde.

Dans les années 60, 70, 80, il y avait plusieurs chanteurs qui étaient fiers de chanter en français, de valoriser leur culture et leur langue, et qui rayonnaient dans le monde. Les Brel, Aznavour, Gainsbourg, Barbara, Dassin, Claude François, Reggiani, Dutronc, etc. Ils faisaient rayonner la langue à travers la planète.

Le cinéma français aussi se promenait à travers le monde. Les drames et les comédies françaises étaient adorés en Afrique, en Asie, en Amérique. Aujourd’hui hélas, le rayonnement est plutôt moribond. On écoute certes encore les chanteurs français au Canada, en Suisse, en Belgique, peut-être même un peu en Afrique, mais cette culture ne rayonne plus. Les créateurs français ont plutôt envie d'imiter ou du moins de s’inspirer de la culture dominante.

Les Français ont sans doute le sentiment que, parce que leur culture reste historiquement forte et que le français est encore largement parlé dans de nombreux pays — notamment en Afrique —, la langue continuera naturellement à se développer. C’est un mirage que l’on entend souvent. Pour moi, c’est une utopie. On s’imagine que la forte croissance démographique attendue en Afrique fera du français l’une des langues les plus parlées au monde, mais cette vision me paraît illusoire.

Je n’y crois absolument pas. La langue et la culture française ne rayonnent presque plus et font de moins en moins rêver. Si elles n’inspirent plus, si les grands penseurs, les politiques et les entreprises françaises ne sont plus des références, on va se détourner de cette France. N’est-ce pas aussi ce qui pousse ces temps-ci ces mêmes pays africains à se détourner de plus en plus de la France, de la culture et de la langue française. L’exemple du Rwanda est assez éloquent et sert d’avertissement. L’anglais remplace de plus en plus le français, avec bizarrement le soutien de …la France.

Le danger qui nous guette et que je redoute, c’est de voir la France devenir progressivement un pays musée. Une langue et une culture folkloriques d’un autre temps qu’on vient visiter en marge d’une culture anglo-saxonne rayonnante et dominante. Un peu comme quand on visite les pyramides en Égypte ou les temples en Grèce, ou les sanctuaires au Cambodge : vestiges d’une ancienne grandeur.

I-Dialogos : Au Québec comment réagit on face à cette évolution française, face à ce quasi suicide culturel et linguistique ?

Jean Laliberté : Ce phénomène d’assimilation existe bien entendu chez nous aussi. Le souci, c’est que les Québécois, les Canadiens français sont capables de s'exprimer dans les 2 langues officielles : française et anglaise. On a des réflexes de fierté et d’accommodement. Dans une réunion où il y a 9 francophones et un anglophone, tout le monde va parler anglais parce que l'anglophone ne parle pas français.

Cependant pour nous, c’est un combat. Donc on s’en parle et on aborde le problème. On en est conscient même si on se laisse aller à nos réflexes. C’est une lutte quotidienne pour ne pas laisser la langue et la culture dominante nous assimiler. Et faire disparaître ce qui est précieux pour nous, la culture francophone d’Amérique du Nord.

Donc, face à cette pression, les Québécois veulent consommer la musique, la télé, le cinéma francophones, et se servir de la France comme référence dans plusieurs domaines culturels, mais aussi sociaux et politiques. D’où notre désarroi lorsqu’on découvre le sentiment inverse des Français : Angliciser la société pour avoir le sentiment d’être à la mode, de faire partie de la culture mondiale.

I-Dialogos : Pourquoi avoir fait le choix de la comédie ?

Jean Laliberté : Pour ce film, j’ai choisi l’humour. Au départ ce constat que je viens d’évoquer m’avait attristé, mais j’ai plutôt choisi d’en rire, même si le propos est fondamentalement sérieux. Et puis un message ou un discours passe plus facilement par l’humour. Pour certains sujets, le ton léger est souvent plus efficace que le documentaire. Également, je pense que très peu de gens en France sont conscients de cette situation, de la présence de plus en plus grande de l’anglais au détriment même du français et, surtout, des conséquences à moyen et à long terme pour le modèle français. Ce serait peut-être différent si on commençait à le vulgariser en s'en amusant.

Fabienne Thibault a été à l'origine de la récente présentation de mon film, lors de la soirée organisée par l’AFAL ce 15 octobre dernier à Paris. J’avais auparavant fait une présentation à la Maison canadienne des étudiants en présence de quelques personnalités politiques et de journalistes. Le film fait également l’objet d’un projet de long-métrage dans le but de rejoindre un plus large public. Il pourrait être diffusé par TV5 Monde…

Paris, le 30 octobre 2025

Contact : Marie-Pascale Larencelle / maripel@yahoo.com