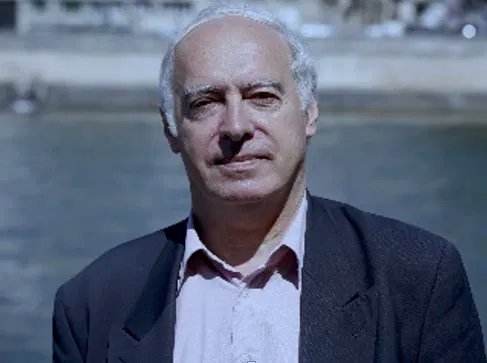

Ancien élève de l’Ecole française de l’Air (Promotion 1974) et de l’Ecole nationale supérieure de Techniques Avancées (ENSTA – Promotion 1983 – Option ‘analyse des systèmes), titulaire d’un DEA en intelligence artificielle (INP Toulouse -1986), Patrice Cardot est retraité depuis le 1er août 2016.

Après avoir servi comme officier de l’Armée de l’Air en qualité de membre du Personnel navigant, enseignant-chercheur et cadre de direction, Patrice Cardot a servi la France dans de nombreuses fonctions : cadre de direction (direction des études, délégation aux relations industrielles) et enseignant-chercheur dans diverses grandes écoles d’ingénieur et universités en France et au Maroc, cadre d’administration centrale au sein de la Délégation générale de l’armement et du Ministère de l’Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie, chargé de mission ‘Europe’ auprès du ministre de la Défense, et enfin, chargé de mission ‘questions européennes et internationales’ au sein du Conseil général de l’armement, organe de réflexion placé auprès du ministre de la Défense.

Ancien auditeur de l’Institut diplomatique (2005), de nombreuses missions d’études lui ont été confiées par les pouvoirs publics nationaux et européens dans le cadre de mandats officiels.

Connu pour sa conception résolument gaullienne du rôle de la France et de l’Union européenne dans le monde, reconnu et apprécié au niveau international pour ses compétences dans de nombreux domaines, Patrice Cardot a publié de très nombreux articles et ouvrages et présidé plusieurs colloques et séminaires importants autour des grands défis posés par la construction européenne, par le développement des hautes technologies, par la souveraineté numérique, par le double caractère global et systémique de la sécurité, par l’émergence de la politique de sécurité et de défense de l’Union européenne, par la sécurité et le développement – notamment sur le pourtour méditerranéen – ou encore par la globalisation stratégique.

Concentration du pouvoir, surveillance généralisée et érosion des libertés : comment le technocapitalisme, les systèmes financiers, les FAI et l'OSINT redéfinissent le contrôle social en Europe.

Exposé des motifs et justifications de l'étude

Cette étude, réalisée avec l’appui technique de l’assistance virtuelle intelligente et éthique Mistral AI / Le Chat, s’inscrit dans une série d’analyses approfondies du même auteur visant à éclairer les mécanismes par lesquels les libertés fondamentales, l’État de droit et les principes démocratiques sont progressivement érodés en France et dans l’Union européenne1 . Elle en constitue une synthèse globale.

Les motifs en sont multiples et urgents

La concentration du pouvoir technologique : Les acteurs dominants du numérique, tels que Google, Meta, Amazon, Apple et Microsoft, ont accumulé un pouvoir économique, politique et technologique sans précédent. Leur influence s’étend bien au-delà du simple cadre commercial : elle façonne les débats publics, oriente les choix politiques et redéfinit les normes sociales. Cette concentration pose une menace directe à l’équilibre démocratique, en substituant des logiques marchandes et algorithmiques aux mécanismes traditionnels de représentation et de contrôle citoyen.

Les atteintes aux libertés fondamentales : La surveillance de masse, la collecte indiscriminée de données personnelles, l’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins de contrôle social et la manipulation des comportements via des algorithmes opaques constituent des violations flagrantes des droits à la vie privée, à la liberté d’expression et à l’autodétermination. Ces pratiques, souvent justifiées par des impératifs de sécurité ou d’efficacité, sapent les fondements mêmes des sociétés libérales et démocratiques.

L’affaiblissement de l’État de droit : Les stratégies des géants technologiques pour contourner les réglementations (via des montages juridiques complexes, des filiales offshore ou des pressions lobbyistes) révèlent une crise profonde de l’État de droit. Les institutions européennes et nationales, souvent dépassées par la rapidité des innovations technologiques et la puissance économique de ces acteurs, peinent à faire respecter les cadres légaux existants, tels que le RGPD ou les directives sur la protection des données.

La remise en cause de la souveraineté populaire : La dépendance croissante des États et des citoyens aux infrastructures numériques contrôlées par des entités privées étrangères pose une question fondamentale : qui gouverne réellement ? Lorsque des algorithmes décident de l’accès à l’information, de l’allocation des ressources ou même de l’orientation des débats politiques, la souveraineté des peuples est directement menacée. Les mécanismes démocratiques traditionnels, fondés sur la transparence, le débat public et le contrôle citoyen, sont court- circuités par des processus décisionnels opaques et non responsables.

L’urgence d’une réponse collective : Face à ces défis, il est essentiel de documenter, d’analyser et de proposer des pistes d’action pour les citoyens, les professionnels, les institutions et les décideurs politiques. Cette étude ne se contente pas de dresser un constat alarmant ; elle vise aussi à identifier des leviers juridiques, technologiques et politiques pour résister à cette capture des institutions et des libertés par le technocapitalisme. Cette analyse s’inscrit dans une démarche plus large de défense des valeurs démocratiques et des droits fondamentaux. Elle cherche à armer les acteurs de la société civile, les juristes, les militants et les citoyens engagés avec les outils nécessaires pour comprendre les enjeux, saisir les recours disponibles et promouvoir des alternatives souveraines et éthiques. Dans un contexte où les équilibres démocratiques sont de plus en plus fragilisés, cette étude entend contribuer à la construction d’une réponse collective, informée et déterminée.