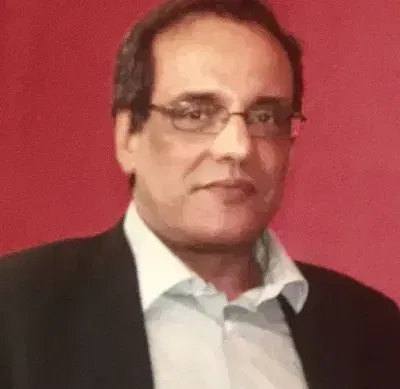

Abdoulahi ATTAYOUB est le président de l’Organisation de la Diaspora Touarègue en Europe (ODTE) / Tanat. Il est aussi Consultant en relations internationales (Sahel) et membre du think tank I-Dialogos.

Vers une doctrine africaine de résolution des conflits : portée et enjeux de l’initiative marocaine

L’initiative marocaine relative à la résolution de la question sahraouie, récemment reconnue par les Nations unies comme « base sérieuse et crédible », apparaît comme un cadre conceptuel susceptible d’inspirer une approche continentale renouvelée de gestion des conflits. Cet article examine la portée de cette initiative au-delà de son contexte originel et explore son potentiel en tant que matrice doctrinale pour traiter d’autres crises en Afrique, notamment dans la région de l’Azawad au Mali.

Les conflits internes en Afrique demeurent, pour nombre d’États, un héritage persistant de décolonisations inachevées, de constructions nationales fragilisées et de dynamiques identitaires complexes. Dans ce paysage marqué par la fragmentation des légitimités politiques, la compétition mémorielle et la faiblesse institutionnelle, les initiatives de paix reposant sur des solutions strictement centralisées ou, à l’inverse, sur des tentatives sécessionnistes, peinent à produire des résultats durables.

Dans ce contexte, l’initiative marocaine, proposée comme solution politique réaliste et acceptable à la question sahraouie et reconnue par le Conseil de sécurité comme sérieuse et crédible, offre une approche alternative articulant souveraineté nationale, reconnaissance des identités locales et autonomie institutionnelle. Cet article propose d’examiner la pertinence de cette initiative en tant que modèle doctrinal exportable à d’autres situations de conflit sur le continent, en particulier au Sahel.

Une initiative fondée sur le pragmatisme politique et la reconnaissance des diversités locales. Une initiative qui s’éloigne des logiques centralisatrices rigides

L’un des apports majeurs de cette initiative réside dans son caractère pragmatique. Elle cherche à concilier :

• Le respect de l’unité et de la souveraineté de l’État,

• La prise en compte des réalités sociohistoriques et culturelles,

• L’intégration de mécanismes d’autonomie adaptés aux spécificités territoriales.

Cette approche s’éloigne à la fois des logiques centralisatrices rigides héritées de certains États postcoloniaux et des revendications de rupture totale. Elle propose une voie médiane, modulable et inclusive, qui vise à stabiliser les territoires tout en permettant l’expression des pluralités identitaires.

Vers une doctrine africaine : une grille de lecture transposable ?

La question se pose de savoir si ce modèle, conçu dans le cadre d'un conflit précis, peut s’étendre à d’autres situations. Bien que chaque crise africaine soit unique, l’initiative marocaine pourrait constituer le socle d’une doctrine continentale fondée sur :

• L’autonomie territoriale maîtrisée,

• La gouvernance différenciée,

• La participation active des populations,

• La valorisation des héritages historiques locaux,

• La flexibilité institutionnelle au service de la stabilité.

Une telle doctrine permettrait d’aborder des conflits persistants nés de frontières établies souvent sans considération pour les réalités socioculturelles.

Elle offrirait également une alternative à la violence et à l’impasse politique en redonnant aux communautés une place dans la gestion de leurs territoires sans remettre en cause l’intégrité des États.

Naissance d’un cadre normatif continental

Fort de cette expérience et de la reconnaissance internationale, cette initiative pourrait contribuer à l’élaboration d’un outil normatif destiné aux instances africaines et internationales.

Cette contribution pourrait prendre la forme :

• D’une doctrine structurée et adaptable,

• D’un cadre méthodologique pour les médiations et négociations,

• D’une expertise mise à disposition de l’Union africaine et des Nations unies. Un tel apport renforcerait l’architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), tout en répondant aux défis croissants de gouvernance territoriale dans un continent où les tensions communautaires et l’effritement étatique sont exacerbés par les crises sécuritaires, notamment au Sahel.

Le cas de l’Azawad : un terrain d’application possible

La question de l’Azawad illustre l’importance d’un cadre doctrinal renouvelé. Depuis plusieurs décennies, ce territoire est le théâtre de tensions récurrentes entre l’État malien et divers mouvements locaux. Malgré plusieurs cycles de négociations et d’accords, la situation reste instable, révélant la difficulté à concilier un État unitaire avec une diversité identitaire et historique profondément ancrée.

La nouvelle approche offrirait plusieurs avantages :

• Préservation de l’intégrité territoriale du Mali.

• Reconnaissance des spécificités culturelles, sociales et historiques de l’Azawad.

• Mise en place d’un cadre d’autonomie ou de gouvernance différenciée.

• Valorisation des accords de paix existants comme base de travail.

Les accords conclus ces dernières décennies contiennent en effet les éléments nécessaires à une adaptation réaliste de la doctrine de l’autonomie encadrée. Ils peuvent être retraduits dans un dispositif institutionnel stable et accepté par les populations.

L’initiative marocaine, conçue à l’origine pour résoudre un conflit particulier, apparaît aujourd’hui comme un modèle doctrinal potentiellement transposable à d’autres situations africaines marquées par la complexité identitaire et institutionnelle. En articulant souveraineté étatique, autonomie territoriale et reconnaissance des réalités historiques, elle pourrait servir de fondement à une véritable doctrine africaine de résolution des conflits, apte à répondre aux défis du Sahel central et au-delà.

La question de l’Azawad, en particulier, pourrait bénéficier d’une telle approche, ouvrant la voie à un règlement durable et équilibré.

Abdoulahi ATTAYOUB

Président de l’Organisation de la Diaspora Touarègue en Europe (ODTE) / Tanat

Lyon le 17 novembre 2025